Le présent est une trace du passé

Lorsque j'ai découvert le livre de Joseph LeDoux, Les quatre royaumes, Je me suis demandé un moment si nous ne couvrions pas le même terrain. Par exemple, ce blog est une enquête sur la question de qui nous sommeset son livre est sous-titré : Une théorie de l'être humain.

Une façon de définir quelque chose est de décrire sa fonction. Par exemple : qu'est-ce qu'un vase ? Réponse : c'est un objet décoratif souvent utilisé pour présenter des fleurs. Selon ce point de vue, les humains ne sont que des primates qui aiment manger des hamburgers et jouer aux jeux vidéo, ou qui recherchent la sécurité, le plaisir et à faire des bébés.

Une autre façon de décrire un objet est d'identifier les forces en jeu dans sa formation. En d'autres termes, l'objet est l'expression des processus qui l'ont fait naître. Un vase en céramique serait le résultat de l'argile humide, du tour du potier, de l'image désirée dans l'esprit du potier, des contraintes exercées par la main de l'artisan, de la chaleur du four, etc.

De même, un chrétien, grâce à sa compréhension de la création, peut affirmer que notre existence est une manifestation de la volonté de Dieu

Dans les deux cas, la chose décrite - qu'il s'agisse d'un vase ou d'une personne - est comprise à travers les dynamiques qui l'ont façonnée.

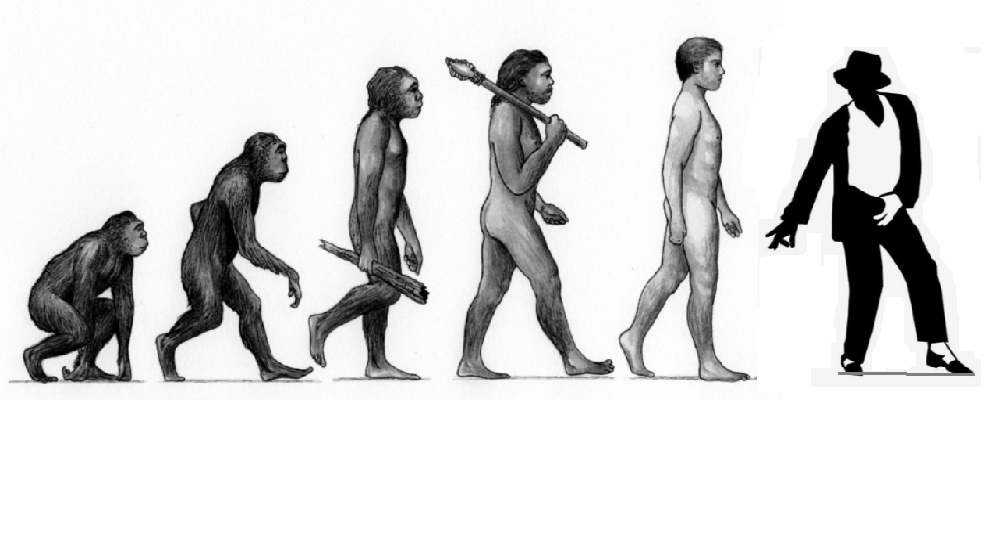

Le professeur LeDoux, comme le chrétien, utilise la deuxième méthode. Il nous présente les processus dynamiques qui incarnent ce que nous sommes. Nous ne rencontrons pas d'hypothétiques dieux créateurs, mais il nous propose un voyage. Dans ce modèle, nous sommes l'expression de la vie telle qu'elle a été conditionnée au fil du temps. Nous sommes le produit de notre psychologie évolutive.

LeDoux est psychologue et neuroscientifique. Comme son collègue Anil Seth, il étudie les mécanismes mesurables de la conscience, plutôt que ses mystères métaphysiques.

Les "4 domaines" de l'être humain qu'il propose sont : le biologique, le neurologique, le cognitif et l'expérientiel.

En d'autres termes, nous sommes des organismes vivants dotés d'un cerveau qui conceptualise ce que nous percevons - la conscience humaine est définie comme notre expérience particulière de ces concepts. La conscience est comparée à une histoire que nous nous racontons à nous-mêmes.

La psychologie évolutionniste est un courant de pensée qui me fascine. Elle résonne parfaitement avec ma propre vision du monde, qui a été largement influencée par le bouddhisme zen et les travaux de J. Krishnamurti. Comme ces philosophies peuvent facilement être considérées comme floues, je suis toujours à la recherche d'une validation scientifique ou académique.

Krishnamurti a souvent parlé du conditionnement profond - biologique et psychologique - qui façonne notre comportement.

Les enseignements bouddhistes insistent sur le fait que notre expérience du soi n'est qu'une sensation qui naît de l'interaction entre le cerveau et notre appareil sensoriel.

Cela semble refléter le thème des "quatre royaumes" : comment nous, ou nos croyances, sensations, identités et attitudes, sommes l'expression cumulative du passé.

Bien sûr, je suis conscient que la psychologie évolutionniste n'est pas exempte de critiques. Elle a parfois été utilisée pour justifier des affirmations ou des agendas douteux. Par exemple, en affirmant que notre tendance naturelle à coopérer signifie que nous devrions tous être communistes, ou que l'égoïsme et la jalousie sont biologiquement ancrés et donc moralement acceptables. Ces exemples confondent les faits descriptifs avec l'éthique prescriptive, ce qui constitue une erreur classique entre "ce qui est" et "ce qui doit être". Ce n'est pas parce qu'une chose est vraie qu'elle doit l'être.

Il serait également erroné de penser que l'homme n'est affecté que par ses gènes ou ses instincts fondamentaux. Nous avons maintenant cette force comportementale appelée culture. On pourrait dire : les deux gènes et mèmes sont à l'origine de notre comportement, parfois dans des directions opposées.

Quoi qu'il en soit, tant que nous acceptons que nous sommes le résultat de la sélection naturelle et que le cerveau a été conditionné par ce processus au même titre que le reste du corps, nous pouvons commencer cette exploration.

Le sentiment d'être moi

Joseph LeDoux commence par examiner ce que nous appelons le moi.

Qu'entendons-nous par "moi" ? Sommes-nous une entité réelle qui décide de ses actions ? Ou une sorte de phénomène psychologique - plus proche d'une sensation ?

La définition classique est à peu près la suivante : ce que j'identifie comme étant moi, par opposition au reste de l'univers, qui n'est pas moi. Les dictionnaires parlent des caractéristiques ou de la personnalité qui sont les miennes, qui me distinguent de tout le reste.

Plus précisément, nous pourrions la définir comme notre perspective consciente, à la première personne. Ce que c'est que d'être cet agent central très précieux qui regarde le monde. Cette expérience inclut une apparente constance dans le temps - j'ai l'impression d'être et d'avoir été le même moi aussi longtemps que je m'en souvienne. Elle inclut également une division apparente entre moi et ce que je vois - moi, l'observateur, je me sens très différent et séparé de ce que j'observe.

Cette sensation fondamentale d'être moi s'accompagne d'une autre sphère d'existence que je considère en quelque sorte comme une partie de moi ou comme la mienne. Mon corps, par exemple, est à la fois le mien et, d'une certaine manière, le mien. De même, des biens tels que ma maison, ma voiture ou mes réalisations déterminent en quelque sorte qui je suis. Mon statut social semble définitivement jouer un rôle dans l'image que j'ai de moi-même. Enfin, mes pensées, mes croyances et mes émotions semblent me définir et définir mes relations. J'ai l'impression que c'est moi qui pense les pensées, mais en même temps, les pensées ont une certaine autorité sur moi, mes actions, mes émotions et ma façon de voir la réalité.

Quoi qu'il en soit, ce réseau ou système dynamique de concepts et de sensations s'affecte mutuellement de manière à produire le sentiment d'être moi. Notre personnalité, la façon dont nous nous présentons au monde et les relations que nous entretenons, émergent de toutes ces parties - les sens, le cerveau et ses projections - qui travaillent ensemble.

Ce que nous appelons "moi" n'est donc pas tant un agent indépendant caché quelque part dans le corps, mais plutôt cette expérience La sensation persistante d'être un sujet central et autonome autour duquel tourne la réalité.

Cette impression d'être le personnage principal et le plus précieux de l'univers sert en fin de compte un objectif essentiel : la survie.

Sans soi, il n'y a pas d'auto-préservation ni d'auto-actualisation. La conscience de soi apporte une dimension émotionnelle supplémentaire à l'impératif biologique de la réplication, elle renforce l'aptitude de nos gènes (jusqu'à présent, on croise les doigts).

Sans moi, il n'y a pas de "je veux" ou de "je ne veux pas". Et cette dynamique des goûts et des dégoûts, naturellement présente à la naissance, dynamise nos efforts vers la sécurité, le plaisir et le progrès.

Ce processus mental, émotionnel et cognitif que nous appelons le moi est l'expression psychologique de l'être humain. Nos souvenirs, nos pensées, nos besoins, nos choix, etc. sont des réactions ou des réflexes habituels et instinctifs qui découlent naturellement, souvent de manière inconsciente, des organismes que nous sommes.

Ce que fait notre cerveau dépend nécessairement du type de cerveau dont il s'agit : les cerveaux de primates font des choses de type primate, les cerveaux de pieuvres font des choses bizarres, etc. Nous avons des cerveaux humains.

Tous les types de cerveaux sont le résultat d'une longue évolution. Le nôtre se comporte de la même manière que celui des autres primates. Et les primates modernes se comportent de la même manière que les primates plus anciens, dont la physiologie et le comportement ont été hérités de leurs ancêtres (c'est-à-dire probablement de minuscules créatures ressemblant à des lémuriens).

Et comme nous sommes le résultat d'un conditionnement psychologique et physiologique préalable, on pourrait dire que nous ne sommes pas du tout des agents véritablement autonomes.

Nous ne choisissons pas comment nous sentir ou quoi faire, puisque nous n'avons pas choisi notre histoire évolutive. Chaque créature vivante aujourd'hui a été conditionnée naturellement au fil du temps, soit génétiquement, soit culturellement, pour agir mécaniquement ou instinctivement de certaines manières. Tout comme les lapins ne décident pas d'être végétariens, ou les hindous ne choisissent pas d'imaginer certains de leurs dieux avec la peau bleue, je ne peux pas choisir mes prochaines pensées et désirs. J'espère donc qu'on peut oublier toute idée d'autonomie.

Nous pouvons bien sûr toujours considérer une personne comme une entité indépendante. Cela peut être utile à des fins de communication si nous décrivons un modèle ou une situation. Mais une personne peut tout aussi bien être définie comme un élément constitutif d'un organisme plus vaste, comme par exemple la société qu'elle forme ensemble, ou le réseau de vie sur la planète, la biosphère.

Chaque organisme ou personne ne peut bien sûr être considéré comme indépendant que dans un sens théorique. Concrètement, nous ne survivons ou ne nous développons que dans le cadre d'un processus plus large ou d'une relation symbiotique. Pensez à la lumière du soleil, à l'air, à la nourriture, à la famille, à la communauté - la vie est un réseau de dépendances, pas un acte solitaire.

De même, si nous regardons au microscope dans l'autre direction et examinons les parties constitutives de notre anatomie, comme les cellules, la notion d'indépendance échoue à nouveau. La science nous apprend qu'environ la moitié des cellules qui peuplent notre corps et nous maintiennent en vie et en bonne santé ne sont pas humaines - il s'agit par exemple de bactéries, de levures ou de protozoaires indigènes. Ainsi, non seulement l'individu fait partie d'un écosystème plus vaste, mais il est lui-même une sorte d'écosystème ambulant.

Répétition et reconnaissance

L'histoire de la vie et de son comportement commence avec ces minuscules unités de base : la cellule.

Elles constituent le fondement de notre force motrice la plus fondamentale, notre relation binaire avec la réalité, que l'on peut décrire de manière simpliste comme le mouvement vers le bien et l'éloignement du mal. Comme indiqué dans un chapitre précédent, nos ancêtres - c'est-à-dire les formes de vie unicellulaires primitives qui ont survécu ou le comportement qui a été sélectionné - se sont dirigés vers la subsistance et se sont éloignés de la destruction. S'ils étaient attirés par l'hydrogène et repoussés par la lumière ultraviolette, et s'ils parvenaient à se reproduire, cette dynamique motivationnelle (d'attraction et de répulsion) était transmise.

Quelques milliards d'années plus tard, au cours de l'évolution, les reptiles, par exemple, sont toujours guidés par cette dynamique, mais désormais par l'intermédiaire des nerfs et des muscles. On dit que les reptiles réagissent instinctivement.

Cent millions d'années plus tard, les mammifères dont le cerveau est saturé de substances neurochimiques ont pu greffer des émotions sur l'élan de base de la répulsion et de l'attraction. L'élan supplémentaire des sentiments a ainsi renforcé et complexifié cette dynamique binaire efficace, que nous pouvons désormais appeler : la peur et le désir.

L'ajout le plus récent à la préoccupation existentielle de base de la vie est l'expérience conceptuelle consciente. Des choses comme la pensée, les idées, l'imagination, la croyance, la mémoire. L'homo sapiens est de loin le champion incontesté de ce nouveau et très rare domaine psychologique de l'existence.

Comme nous l'avons déjà dit ailleurs, Les états mentaux et émotionnels conscients ne sont pas la norme pour les créatures vivantes.

Le comportement des animaux primitifs, tels que les cloportes, les grillons ou les papillons de nuit, est directement influencé par la perception ou la sensation. Si quelque chose d'essentiel stimule les organes sensoriels, une action réflexe est provoquée, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une expérience cognitive subjective. Si la lumière du soleil est détectée, par exemple, je commencerai immédiatement à ramper ou à voler dans une direction particulière, bien que je n'aie aucune idée ni même aucune image visuelle du soleil, de la lumière, de moi-même et de la signification de toute mon agitation.

Il est important de noter que LeDoux nous rappelle que même parmi les quelques espèces ayant une expérience subjective, il n'existe pas de réalité sensorielle commune. Chaque organisme vit dans un univers perceptif différent, façonné par ses propres outils sensoriels et son architecture neuronale.

Les chauves-souris et les tigres ne reconnaîtraient pas le point de vue de l'autre dans le même environnement.

Notre perception du monde, et donc notre attitude à l'égard de ce monde, changent également au fil du temps. Ces changements peuvent être dus à des modifications physiologiques ou hormonales normales au cours de la vie d'un animal - par exemple, le développement sexuel ou la parentalité.

Mes relations avec les hommes, les femmes ou les enfants ne sont plus les mêmes que lorsque j'étais moi-même enfant ou adolescente.

La simple accumulation d'expériences détermine également la manière dont les événements ultérieurs sont interprétés. La mémoire des événements antérieurs conditionne l'expérience future. Par exemple, ma relation avec un haltère de 10 kg évolue au fur et à mesure que je m'entraîne à la salle de sport. Les personnes qui ont vu les Dents de la mer (le film sur un requin mangeur d'hommes) tôt dans leur vie ne pourront peut-être plus jamais nager confortablement dans l'océan.

Je ne peux pas faire la différence entre toutes les variations tonales de certaines langues chinoises - de la même manière qu'un Japonais a du mal à différencier nos L et nos R. Il existe une corrélation étroite entre la familiarité et la "normalité". La répétition et l'habitude semblent dicter ce qui semble correct et "vrai".

Cet aspect conceptuel ou culturel de notre rapport à la réalité est très moderne et unique, et il ajoute une complexité apparemment infinie à nos vies.

Notre perception du "moi" ou le sentiment d'être moi, introduit une dimension psychologique dans notre existence. La relation entre le sujet et l'objet n'est plus seulement guidée par des réflexes primitifs et des sensations, mais aussi par des émotions et des idées sur l'interaction. Nous ne réagissons plus seulement à des stimuli, mais aussi à nos images conceptuelles de ces stimuli.

Mon comportement, face à une glace par exemple, n'est plus seulement basé sur le fait que c'est bon ou pas bon, mais aussi sur l'image que j'ai de moi-même. La façon dont je vous traite dépend beaucoup de nos identités culturelles : êtes-vous communiste ? Le suis-je ? Quel est votre statut social par rapport au mien ? Faisons-nous partie de la même tribu ?

Complexité et choix

Bien que le monde puisse sembler plus compliqué en raison de toutes ces perspectives, souvent contradictoires, que nous avons, il y a des avantages potentiels.

La principale est la prévoyance. Notre capacité à construire des modèles mentaux nous aide à simuler les résultats futurs possibles.

L'idée est que notre capacité d'anticipation permet une utilisation plus efficace de l'énergie. Par exemple, sur la base d'une cartographie mentale ou de notre mémoire visuelle de l'environnement local, nous pouvons chercher de la nourriture d'une manière prédéterminée plutôt que d'errer sans but. Nous pouvons aussi décider de constituer une réserve de nourriture en cas d'hypothétique pénurie future. Nous pouvons planifier.

Le fait que nous reconnaissions et classions les choses en tant qu'entités indépendantes dotées de caractéristiques distinctes a probablement joué un rôle essentiel dans le développement du langage. Parce que nous avons vu le monde comme étant composé de choses distinctes, nous avons créé des mots-symboles pour représenter ces choses et leurs significations. L'idée est que le langage nait de toutes les idées que nous voulons partager. Pour que naisse le langage, nous avons besoin de quelque chose à dire.

Quoi qu'il en soit, notre communication est devenue plus précise, la coopération plus sophistiquée et les liens sociaux plus solides.

Dans l'ensemble, cette existence conceptuelle et psychologique semble avoir été un énorme succès - en termes de survie du moins : nous nous sommes multipliés.

La vaste proposition de choix complexes que notre cerveau peut concocter sans effort signifie que nous existons dans un espace de potentiel et de possibilités énormes. Mais cette grande opportunité s'accompagne d'une grande confusion, d'hésitations et de la possibilité de faire des choix vraiment stupides. Comme l'a dit un jour l'oncle de Spiderman : "Un grand pouvoir implique une grande responsabilité".

Mémoire, motivation et sens

Pour nous, humains, la réalité est inextricablement liée à la signification. Les choses sont inséparables de leur signification conceptuelle, c'est-à-dire de toutes les caractéristiques que nous associons à la chose en question. Un arbre, par exemple, a un nom d'espèce, est fait de bois et d'autres matériaux, est utile comme bois d'œuvre, donne de l'ombre et un abri à une foule d'autres créatures, nous a procuré, à moi et à mes enfants, des heures de plaisir, etc, etc...

J'espère qu'il est évident que les phénomènes eux-mêmes sont dépourvus de signification intrinsèque - la signification est apprise. Le sens réside dans la mémoire.

Les lettres, les chiffres et les chats, par exemple, n'ont pas de signification initiale en soi - le sens n'est pas dans l'objet. Si cela n'est pas évident, gardez à l'esprit que le symbolisme d'un objet change selon les cultures et les époques. Les chats sont sacrés dans l'Égypte ancienne, les compagnons dans l'Amérique moderne. Les vaches sont sacrées dans certains endroits, des hamburgers dans d'autres. Il est clair que le sens est modelé par le contexte, et non inné.

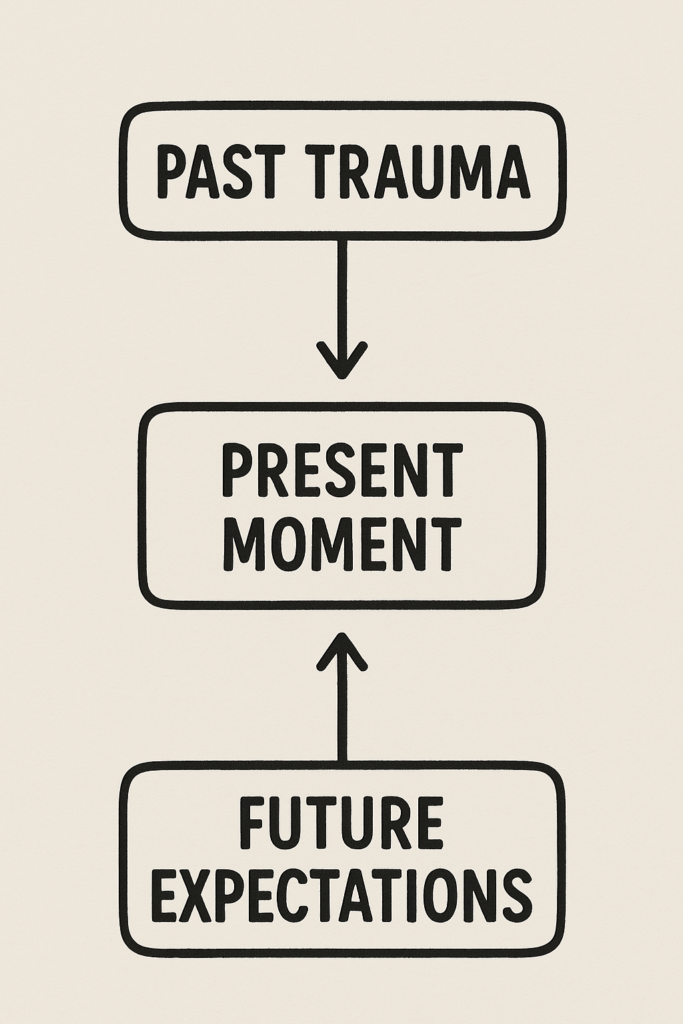

Par conséquent, puisque ce que nous voyons est systématiquement coloré par notre conditionnement éducatif antérieur - c'est-à-dire vu à travers un filtre d'endoctrinement culturel - nous pouvons dire que l'expérience présente est basée sur l'expérience passée. Les attentes prédéterminent ce que nous voyons.

Attardons nous un instant sur la question de la prédiction et de l'attente, pour mieux souligner l'influence du temps sur notre rapport à la réalité : lorsque le Pr. Anil Seth qualifie le cerveau de "machine à prédire", il fait surtout référence à la manière dont les événements antérieurs influencent notre perception du présent. Mais cela va plus loin : notre appréhension de chaque instant est aussi automatiquement colorée par des attentes futures.

Nous avons mentionné plus haut que notre modélisation conceptuelle de notre environnement est en fin de compte un moyen de prédire des résultats bénéfiques.

Les phénomènes perçus, c'est-à-dire la manière dont nous nous percevons et dont nous percevons le monde qui nous entoure, sont influencés à la fois par les impressions passées et par les aspirations futures. Notre vision du monde est le produit de traumatisme et d'ambition.

Le monde en tant que histoire

Mon cerveau juge et catégorise constamment et automatiquement le monde sur la base de la mémoire. Tout ce que mes sens détectent est immédiatement associé à des connaissances antérieures. La perception et l'interprétation semblent inséparables. C'est ainsi que nous définissons actuellement la conscience, ou le contenu de la conscience, du moins pour les humains. Voilà ce que c'est que d'être moi : cette expérience instantanée de l'interaction entre la mémoire et les phénomènes.

Notre cerveau nous fournit un récit. Ce récit, qui raconte l'histoire du personnage central : moi, qui vit des aventures dans un univers rempli de personnages et de concepts secondaires, est ce que nous appelons la réalité.

Notre expérience de cette réalité est ce que nous appelons la conscience.

Cette conscience comprend un vaste paysage psychologique qui affecte notre vie quotidienne. Notre imagination, nos sentiments et nos croyances sur nous-mêmes et sur les autres, les espoirs et les craintes spécifiques que ce mélange de contenus mentaux engendre. Tous ces éléments contribuent à la façon dont nous envisageons notre existence et façonnent la société dans laquelle nous vivons. Des sociétés où se déploie toute la gamme des comportements humains, dans l'amitié, l'invention, mais aussi la violence et la ségrégation.

Quoi qu'il en soit, le résultat est que notre expérience du monde est en grande partie une construction conceptuelle. La conscience est notre expérience du sens que nous projetons sur le monde.

La conscience, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on est ce personnage central du récit que nous avons construit autour de nous - une projection neurologique basée sur des millénaires de conditionnement.

Une réponse à ”Evolutionary Psychology

-

Chaque "chose" vivante a-t-elle ce sentiment, cette sensation de "je suis" ? Qu'en dehors de la "chose" physique : le corps, le tronc d'arbre, le poisson, l'insecte, la fleur, etc... ...., il y a ce "je suis" ? Krishnamurti a suggéré que ce "je suis", c'est-à-dire la conscience nue, la conscience EST ce que nous sommes. Ce n'est pas du tout une "chose". Rien du tout. Que l'homme au gros cerveau qui se prend pour un "individu" est le résultat d'une identification à sa chose ? Un virage dans la mauvaise direction ? Malheureux pour nous, car "devenir" davantage, ce qui était / est nécessaire au cerveau pour son besoin de sécurité, signifiait maintenir et polir cette image d'un "moi individuel", tout en se maintenant dans le passé et en se projetant à travers le présent et dans un futur psychologique imaginaire et en se préservant d'un "épanouissement" potentiel.

J'ai pris plaisir à lire votre travail, Doug, et j'ai hâte de relire les deux premiers.

Laisser un commentaire