Complexité et confusion

“Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde... Il s'agit cependant de le changer” (inscrit sur la tombe de) Karl Marx.

Je suis d'accord avec ce sentiment. Il correspond assez bien à ce qu'implique une compréhension du monde : nous agissons en fonction de nos convictions profondes ; les sociétés que nous créons sont le reflet de ce que nous sommes. Je suis plus préoccupé par nos responsabilités et notre bien-être, et moins intéressé par des débats qui semblent trop éloignés de notre réalité commune.

Ce que nous explorons ici s'apparente davantage à l'éthique et à la clarté existentielle qu'à la métaphysique. Nous nous sommes penchés sur ce que signifie vivre une bonne vie et sur les raisons pour lesquelles nous n'y parvenons pas. Nous ne nous sommes pas tant interrogés sur les détails exacts de la réalité fondamentale, sur la taille et la forme des âmes ou sur d'autres questions qui dépassent un peu notre capacité à les aborder de manière pertinente.

Cela dit, je ne suis pas marxiste - et changer le monde, plutôt que de se contenter de l'interpréter, provoque parfois des dommages considérables, comme l'ont démontré les révolutionnaires marxistes dans le monde entier. Alors, qu'est ce qui cloche ? Où est le problème ?

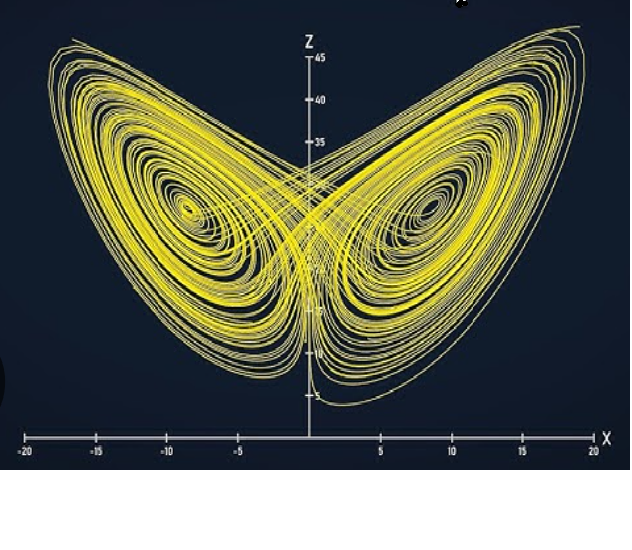

On pourrait dire que tout est surdéterminé : les ouragans en Floride ne sont pas seulement causés par un papillon chaotique battant des ailes en Amazonie. Il existe une multitude de phénomènes corrélés, comme les interactions entre la mer et le soleil, qui jouent tous un rôle dans le processus. Ainsi, toute action fondée sur des informations incomplètes - ou erronées - peut très facilement se retourner contre nous.

Par exemple, tuer les papillons en Amazonie affectera certainement l'écosystème local, mais n'aura probablement aucune incidence sur la situation des cyclones tropicaux. Bloquer le soleil ou assécher l'océan pourrait être plus efficace, mais les résultats catastrophiques ont tendance à être considérés comme un échec dans la résolution des problèmes.

Lorsqu'il s'agit de révolutionnaires qui tentent d'imposer le “bien” (c'est-à-dire la structure politique utopique) par tous les moyens, nous devons également aborder la question de la violence en tant que stratégie.

Imposer notre vision du monde aux autres - surtout si elle est erronée ou incomplète - n'est rien d'autre qu'une forme d'intimidation. C'est un mauvais départ et il n'y a pas de raison que cela se termine bien.

Nous pouvons dire : violence + confusion = mauvais. La violence et la confusion, en tant que moyen d'atteindre des “biens” potentiels futurs, sont inefficaces, voire contre-productives.

Le fait que les moyens de production soient contrôlés par un petit nombre de personnes riches est peut être vrai. Le capitalisme peut bien être une cause d'inégalité systémique. Il se peut aussi que l'égalité peut logiquement être atteinte en éliminant les riches. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devrions imposer nos dogmes préconçus à tout le monde.

La logique est un outil formidable pour éviter les absurdités, mais elle ne peut pas garantir des résultats dans le monde réel. Les idées doivent survivre à la confrontation avec le monde, elles doivent être testées avant d'être acceptées comme exactes.

Et trois idées simples sur la richesse, l'égalité et les moyens de production sont loin de donner une image complète de nos interactions économiques. Nos vies semblent être imbriquées dans un réseau complexe d'interdépendance. L'isolement véritable ne semble pas être une option viable.

Ainsi, avant de jeter l'eau du bain capitaliste, nous pourrions explorer davantage nos concepts de base : quelle est la profondeur de notre compréhension de la richesse et de l'inégalité ? Comment la richesse est-elle créée ? S'agit-il d'un jeu à somme nulle ? Ai-je des préjugés ? Que montrent les données réelles ? Ai-je pris en compte la façon dont la psychologie et la peur alimentent à la fois la cupidité et la réforme ? etc. Peut-être pourrions-nous commencer par des expériences pratiques - plutôt que de nous comporter comme si nos points de vue subjectifs sur le marxisme étaient parole d'évangile ?

Il y a donc la mesure dans laquelle nos théories reflètent fidèlement le monde, et la mesure dans laquelle l'effet de nos actions se répercute dans les différents domaines de notre vie. Mais il y a aussi la question de savoir si nous nous attaquons réellement aux causes profondes. Si nous ne traitons que les symptômes à un niveau superficiel, c'est probablement parce que nous ne sommes pas conscients des problèmes fondamentaux ou que nous sommes réticents à les affronter. Si nous avons constamment des maux de tête, nous devrions chercher à savoir pourquoi, plutôt que de nous en remettre uniquement à l'aspirine.

La structure de la société

Les lois et les institutions qui régissent les interactions sociétales sont peut être nécessaires, mais la raison pour laquelle j'évite d'entrer dans une propriété privée, par exemple, est due à mon propre récit intérieur. Cela peut être dû à une forme de conditionnement culturel, qui peut être partagé, mais qui est devenu une partie de ma psyché personnelle. Comme mettre sa ceinture de sécurité, dire bonjour ou traverser la rue : pas besoin de la police. J'ai déjà un petit juge de la Cour suprême qui vit dans ma tête.

La société fonctionne grâce aux attitudes et aux comportements de ses membres, les citoyens - il n'y a tout simplement pas assez de policiers pour gérer tout le monde.

L'idéologie marxiste est une tentative de résoudre nos problèmes en remaniant la structure de la société. Mais quelle que soit la beauté de l'architecture ou l'intelligence de l'ingénierie, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer la qualité des matières premières. En d'autres termes : nous et nos pulsions profondes. Notre comportement détermine les résultats, au moins autant que l'infrastructure politique et économique. Ce sont les gens qui tireront les leviers de la guillotine. Ce sont eux qui composeront les foules qui les acclameront. Ce sont les gens qui seront les nouveaux bureaucrates de l'utopie.

Lorsque le capitalisme maintient des profits élevés et des salaires bas, ou qu'il sape les droits des travailleurs, quelle est la part de responsabilité du système économique et quelle est la part de responsabilité de la psychologie humaine de base ? Et le fait de modifier nos structures politiques et sociales affecte-t-il d'une manière ou d'une autre nos motivations profondes que sont la peur et la cupidité ?

Même si nous essayons de réguler les pires comportements humains par l'ingénierie sociale, nous devons reconnaître que la société est l'expression de ses membres et que nous sommes motivés par notre psychologie. Ainsi, toute transformation efficace de la société, qu'elle vienne d'en haut par des changements de législation ou de la base par une évolution de l'esprit des citoyens, nécessite une vision claire de ces processus psychologiques.

Religion, philosophie et thérapie

Il peut être utile d'examiner trois façons différentes dont nous avons historiquement essayé de donner un sens à notre place dans l'univers : la religion, la philosophie et la psychothérapie.

Ce que nous appelons la religion, peut-être la plus primitive (ou primale) de toutes, pourrait aussi être la plus ambitieuse. Elle apporte une réponse immédiate et complète à l'ensemble des luttes absurdes qui jalonnent inévitablement la vie. Absurdes dans le sens où tous nos efforts se soldent inévitablement par un échec (c'est-à-dire la mort), la seule consolation potentielle étant de passer le flambeau à ceux qui restent (c'est-à-dire les générations futures).

L'absurdité de la vie est résolue par la contemplation d'une “puissance supérieure”. En vertu d'une “relation avec Dieu” ou d'un sentiment d“”unité avec le divin", la souffrance est dissoute. Dieu fournit au chrétien le moyen de se décharger temporairement de ses angoisses mondaines. Leurs problèmes insurmontables peuvent être considérés comme quelque chose de minuscule, maintenant sous la garde du mystère tout-puissant. L'absurdité de l'existence en tant que ce petit moi en lutte disparaît lorsque nous nous abandonnons et disparaissons dans le divin.

Ce genre de charabia spirituel n'a aucun sens ? Vous êtes peut-être philosophe.

Un philosophe est quelqu'un qui essaie de comprendre le monde en s'emparant des meilleures idées, ou des meilleures façons de penser le monde. Le meilleur au sens de plus raisonnable. Sommes-nous en train de dire n'importe quoi ? Qu'entendons-nous par soi? Qu'entendons-nous par "divin" ? Que signifie être en relation avec un mystère ?

Le pouvoir le plus élevé dans ce domaine est la pensée rationnelle. Ce qui nous permet de poser la question du lien entre la sagesse et la pensée. Vivre la “bonne vie” signifie-t-il avoir les meilleures idées ?

La réponse à cette question pourrait apparaître si l'on examine l'état actuel de la discipline après des milliers d'années de débat. Rien ne semble avoir été définitivement résolu. Nous ne savons toujours pas exactement ce qui se passe.

Gagner en philosophie ne signifie pas “avoir les meilleures idées”. Arriver enfin à des conclusions sur la “vérité ultime” serait la mort de la philosophie.

Ainsi, la “meilleure façon de penser” est peut-être de ne pas laisser la pensée devenir un obstacle à la découverte. Si nous voulons continuer à être des philosophes, nous devons veiller à ne pas laisser trop de conclusions se cristalliser en dogmes. Nous ne devons pas laisser les idées devenir nos prisons.

La troisième méthode mentionnée est la psychothérapie. Il s'agit d'une variété de moyens pour traiter les aspects mentaux et émotionnels des traumatismes. Toute une série de solutions sont proposées, y compris des médicaments, la visualisation, l'analyse et même simplement des relations humaines amicales et sûres - tout cela dans l'espoir d'influencer de manière bénéfique nos attitudes et notre comportement.

Sa principale valeur réside dans sa disponibilité en tant que moyen de faire face aux situations d'urgence - dans le cas d'effondrements mentaux et d'épuisements professionnels - lorsqu'une étreinte affectueuse est insuffisante ou indisponible. De nos jours, certaines formes de thérapies “humanistes” visent à développer le “plein potentiel de soi” - quoi que cela signifie - et ne se limitent donc pas à traiter le burn-out.

Des méthodes thérapeutiques pour atténuer le trauma; un état d'esprit religieux qui nous permet de nous libérer de la condition humaine; et un cerveau qui reste spontané et adaptable, plutôt que d'être pétrifié par sa propre pensée. Ce sont assurément d'excellentes idées !

Et si ces pratiques pouvaient d'une manière ou d'une autre nous permettre d'agir avec plus d'intelligence et de compassion, c'est encore mieux !

Bien entendu, la dépendance à l'égard des idées présente des dangers inhérents. -qu'il s'agisse du récit chrétien ou de tout autre récit, qu'il soit marxiste, hindouiste, bouddhiste ou jungien.

Le risque de conflit, d'une part, lorsque des dogmes contradictoires entrent en contact les uns avec les autres. Le danger d'être lié à certaines idées et de manquer ainsi tout ce qui sort des limites du récit que nous avons adopté. Tout cela nous empêche d'agir avec compassion et intelligence.

Le dogme est un obstacle à la découverte.

Nous sommes si facilement entraînés sur une suite de conclusions rationnelles et de comportements qui semblent convaincants sur la base d'une simple cohérence au sein d'un modèle particulier et étroit. Si ceci est vrai, il s'ensuit que cela est vrai, et donc que la chose suivante doit également être correcte. Et avant même de nous en rendre compte, nous sommes devenus sanguins et obstinés, oubliant l'essentiel : le si au début de notre cheminement intellectuel et émotionnel.

Voici une “règle” qui pourrait être utile : les informations ou les données ne sont potentiellement utiles que dans la mesure où elles permettent d'atteindre un certain objectif.

Les modèles ou les croyances, s'ils sont utiles, sont nécessairement contextuels. Ils ne peuvent pas être le reflet de chaque instant, car la “vérité du moment” n'est jamais statique.

Si nous ne comprenons pas nos motivations et nos angles morts, malgré une bonne volonté sincère, nous n'avons aucun moyen d'évaluer nos progrès. Nous n'avons aucun moyen de savoir si nous nous dirigeons vers le bord de la falaise ou si nous nous en éloignons.

Comme un enfant qui ne sait rien des effets métaboliques du sucre et qui essaie de déterminer ce qu'il convient de faire avec une tonne de sucreries. De la même manière qu'un bambin piqué avec une aiguille pour un vaccin pourrait tirer de mauvaises conclusions au sujet de son médecin.

Comme promis, nous allons examiner quelques façons dont ces questions ont été abordées. Trois pour être précis : les travaux de David Bohm, de Jiddu Krishnamurti et de l'école bouddhiste zen. Certes, parce qu'ils font partie de ma vie depuis toujours, mais surtout parce qu'ils sont simples, pratiques et potentiellement révolutionnaires.

Non pas révolutionnaire au sens politique du terme, mais plutôt en termes de révolutionner notre rapport à la réalité - libérer chacun de nous de ses propres illusions et entraves.

Il peut également sembler étrange de qualifier ces enseignements de simples, en particulier face aux énigmes zen apparemment illogiques et incompréhensibles. Ou devant les visages perplexes de l'auditoire lors d'une conférence de Krishnamurti.

Par simple, j'entends qu'ils se concentrent sur un seul point : notre expérience de la réalité. Et la pratique simple de la manière dont on peut comprendre et aborder les problèmes de notre relation avec la réalité : à savoir par le biais de l'attention et du soin portés à notre expérience vécue.

Elle est simple dans le sens où une appréciation honnête de notre propre existence quotidienne est tout ce qui est nécessaire ; il n'y a pas besoin de connaissances spécialisées. Il n'y a pas non plus de phénomènes cachés ou de concepts complexes qui doivent être découverts et démêlés avant que la révolution intérieure puisse avoir lieu.

Les difficultés que nous pouvons rencontrer lorsque nous sommes confrontés à des notions d'identité sont probablement dues à un manque de familiarité avec nous-mêmes. Ce qui est étrange à dire quand on sait à quel point nous sommes souvent nous-mêmes. Cependant, je suis rarement curieux du moi - toute mon attention est accaparée par ce que je veux. Nos yeux sont rivés sur le butin, nous sommes constamment préoccupés par la satisfaction de nos besoins, avec si peu de curiosité pour le trou qui doit être comblé.

Nous avons aussi des difficultés avec de nouvelles idées lorsqu'elles entrent en conflit avec des croyances que nous avons déjà acceptées comme vraies. Une forme de résistance intellectuelle et émotionnelle s'interpose entre nous et la menace que ces nouvelles idées représentent pour notre vision actuelle du monde.

Simone Weil

En lisant l'histoire de la philosophie et de la religion comme je l'ai fait récemment (pour ce blog), je suis tombé sur quelques éléments qui peuvent être utiles ou non, mais qui sont liés à ce dont nous discutons ici. Avant d'aborder David Bohm, que je présenterai dans le prochain chapitre, permettez-moi de vous raconter une histoire :

Il était une fois une petite fille juive nommée Simone Weil. Elle est devenue une célèbre philosophe française, bien qu'elle soit morte à l'âge de 34 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Non seulement elle est morte jeune, mais elle n'a pratiquement rien publié de son vivant. Pourtant, elle est citée dans presque toutes les listes de penseurs modernes notables (du moins en France).

Sa notoriété semble largement due à sa vie : un exemple exceptionnel d'intégrité.

Elle s'est opposée à l'idée que la philosophie consistait à acquérir des connaissances ou à affiner constamment nos théories. Elle disait plutôt qu'il s'agissait de vivre dans la vérité, qu'il n'y avait pas de séparation entre la vérité et l'action.

Dès l'université, afin de s'aligner sur ses convictions en matière d'éducation et de démocratie, elle organise ses camarades de classe en un club d'éducation sociale. Le groupe passe ses week-ends à donner des cours gratuits de français, de mathématiques, de physique et d'éthique sociale dans les quartiers pauvres.

Lorsque, pendant une courte période, elle devient une fervente adepte de la théorie marxiste, elle abandonne son poste d'enseignante pour aller travailler dans une usine.

Pendant la guerre civile espagnole, ses convictions pacifistes et anarchistes l'incitent à se rendre en Espagne et à se porter volontaire - elle finit par se battre pour sauver la vie des prisonniers de guerre.

Elle est hospitalisée à Londres en 1943, atteinte de tuberculose. Épuisée par son travail pour la Résistance française, affaiblie par son refus de manger en solidarité avec tous ceux qui sont restés en France sous l'occupation nazie, elle meurt peu de temps après.

Son abnégation était étonnante. En lisant son histoire dans le Grand dictionnaire de la philosophie à la bibliothèque locale, j'ai peut-être même versé une larme. C'est probablement la première fois que je pleure sur un dictionnaire.

A propos de sacrifice, elle est également considérée par beaucoup comme une mystique chrétienne. Elle a beaucoup écrit sur la religion et a connu diverses expériences mystiques ou religieuses. Mais elle a refusé de se convertir, préférant vivre son amour du Christ librement, en dehors de toute église. (Ceci est similaire à sa politique, refusant de devenir membre du parti communiste - et par la suite l'une des premières à souligner le défaut de la règne de la bureaucratie).

Quoi qu'il en soit, ses écrits sont publiés à titre posthume. D'autres philosophes plus célèbres la regardent et font “wow !”. Mais la question se pose : était-elle un génie, une mystique ? Ou bien vivait-elle au pays des zinzins ? Ou peut-être un peu des deux ?

Oui, elle a atteint des sommets intellectuels avec aisance, sur un large éventail de sujets : dans les philosophies de la religion, de la science et de la politique. Son honnêteté intellectuelle et son intrépidité en pensée et en action étaient étonnantes et rares.

Mais sa mort n'est-elle pas un peu bête ? N'aurait-elle pas pu faire plus en restant en vie ?

Peut-être que mes questions sont à côté de la plaque. Il est difficile de juger la vie intérieure d'un autre. Peut-être une vie est-elle mieux jugée par son éclat que par sa durée - Jésus aurait-il pu accomplir davantage en restant en vie ? Une existence pleinement vécue ne vaut-elle pas la peine d'être vécue ?

Plus d'inquiétude et de peur auraient-elles conduit à une vie meilleure ?

Est-il possible de vivre une vie de compassion authentique? Simone Weil indique que c'est possible.

Était-elle seulement fidèle à un ensemble d'idées ? Ou était-elle suffisamment intrépide et bienveillante pour laisser libre cours à toutes les intuitions? Nous ne pouvons pas connaître son esprit. Pouvons-nous connaître le nôtre ?

6 réponses à ”Change without Carnage

-

Adeen

Krishnamurti se rapproche le plus de la psychothérapie, mais pour lui, la pensée ou l'analyse n'est pas l'outil adéquat pour faire l'expérience de ce qu'il dit. En ce sens, il est totalement expérientiel et non idéationnel. Comme il nie la pensée en tant qu'outil, ce qu'il dit ne peut être converti en une idée à mettre en œuvre dans la structure de la pensée. La pensée ou l'analyse crée une division et laisse une marque psychologique sur le cerveau. La division crée un conflit entre moi et l'autre, le penseur et la pensée, l'observateur et l'image observée. C'est le moi ou le sens du moi. Elle a créé l'identité de l'ego qui se sépare du reste du monde et qui est donc responsable de tous les conflits dans le monde. Le dépassement de soi n'est pas un acte de pensée. Si la pensée, en tant qu'outil du cerveau, n'est pas active, la division mentale prend fin. Il y a alors de l'espace pour que tout s'écoule. Cet espace n'a pas de moi. On peut l'appeler la conscience sans choix, la conscience sans sens du moi. Elle ne fait pas partie du conditionnement et ne laisse aucune marque psychologique sur le cerveau. C'est la libération ou la liberté. Krishnamurti est donc totalement expérientiel et non idéationnel. Qu'est-ce qui fait que la pensée, en tant qu'outil, n'est plus active ? C'est complètement expérimental, et c'est la vie directe et l'expérience qui le révèlent. Krishnamurti peut être un pointeur, mais l'expérience se fait directement. Comme il le dit, le mot liberté n'est pas la liberté.

-

macdougdoug

Merci Adeen - essayer de décrire ce qu'il y a de spécial dans ces enseignements ou pratiques (c'est-à-dire le zen, le dialogue et Krishnamurti) est certainement quelque chose qui vaut la peine d'être approfondi - cela m'a beaucoup préoccupé ces derniers temps - K parle de l'esprit religieux, mais rejette la religion ; il dit que la méditation est essentielle, mais rejette toutes les méthodes traditionnelles. Et il continue à pointer du doigt le fonctionnement mécanique de notre psyché, c'est certain. Philosophie contemplative et transformatrice de la conscience ?

-

UteS

“Il est simple dans le sens où une appréciation honnête de notre propre existence quotidienne est tout ce qui est nécessaire ; il n'y a pas besoin de connaissances spécialisées. Il n'y a pas non plus de phénomènes cachés ou de concepts complexes qui doivent être découverts et démêlés avant que la révolution intérieure puisse avoir lieu”.”

Il est assez étonnant que seuls Krishnamurti, Bohm et les bouddhistes zen aient identifié la pensée comme une cause de notre mode de vie contradictoire et conflictuel.

Je ne me suis même pas rendu compte que je pensais constamment jusqu'à ce que j'essaie d'arrêter (cela arrivera probablement aussi aux personnes qui commencent à méditer au sens conventionnel du terme).

En lisant Krishnamurti et Bohm, c'est toute la dimension de la pensée qui s'est ouverte, en particulier la création d'une sorte de réalité que l'on considère comme actuelle, objective ou indubitablement réelle. Sans se rendre compte qu'elle est basée sur une pensée sous forme d'évaluation, de comparaison, de normes personnelles ou sociales. Ce que je vois semble être ce que j'en pense. Cette partie peut être expérimentée - pour remarquer que vous avez des préjugés, par exemple.

La dimension supplémentaire est l'affirmation de Krishnamurti selon laquelle le penseur est la pensée, ce qui contredit le sentiment que c'est moi, le penseur, qui applique et contrôle la pensée - moi en tant que construction de la pensée, ou même simplement en tant que pensée momentanée traversant le cerveau, générant des sentiments... d'une manière ou d'une autre, cela semble être le cas ? -

macdougdoug

L'effet de l'identité et de l'identification sur notre comportement est puissant - c'est du moins ce que l'on peut constater. Et c'est déjà très bien. Voir à travers toute l'illusion du soi est beaucoup demander à nous, pauvres humains.

-

Adeen

Le simple fait de voir que la pensée n'est pas la voie à suivre entraîne une transformation. Quel que soit le sentiment ou la pensée qui surgit en moi et à l'extérieur, exprimé par les autres, si la pensée n'est pas la voie à suivre, il n'y a pas de réaction en tant que pensée, mais juste une conscience sans choix de ce qui se passe, sans autre réaction en tant que pensée. De cette façon, le penseur, qui n'est qu'une réaction de la pensée, est éliminé. Cette conscience silencieuse et sans choix est simplement consciente de manière passive, sans réaction de la part de la pensée. Cette conscience est sensible, non conditionnée et révèle ce qui se passe

-

macdougdoug

Oui, voir que notre relation à la pensée était problématique semble potentiellement transformateur. Cependant, je me demande toujours s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour arriver à un point où notre compréhension du problème du moi ou de la pensée devient inévitable. Il semble qu'il y ait tout un réseau de causes et de conditions nécessaires pour provoquer un dégoût irréfléchi à l'égard de la mesquinerie du souci de soi.

-

Laisser un commentaire